虽然是个玩笑,但寥寥几句话却道出了东亚三个国家之间的历史关系。

今天讲的韩国电影虽然是他们国家的主旋律,但相信小伙伴们看完后都会感到心酸——《1947年的波士顿》。

这是一部由河正宇、任时完、裴成宇主演的根据真人真事改编的传记电影。

今年9月在韩国上映时,颇为意外。毕竟三位演员中两人经历了房屋倒塌、河正宇被曝吸毒丑闻、裴成宇因酒后驾车被起诉并被罚款。好在最终的票房表现还是不错的。能。

导演是曾制作过《间谍》和《飘扬的太极旗》的姜济奎。他的电影的一大特色就是采用好莱坞类型片的制作模式,讲述带有民族主义情绪的本土故事。

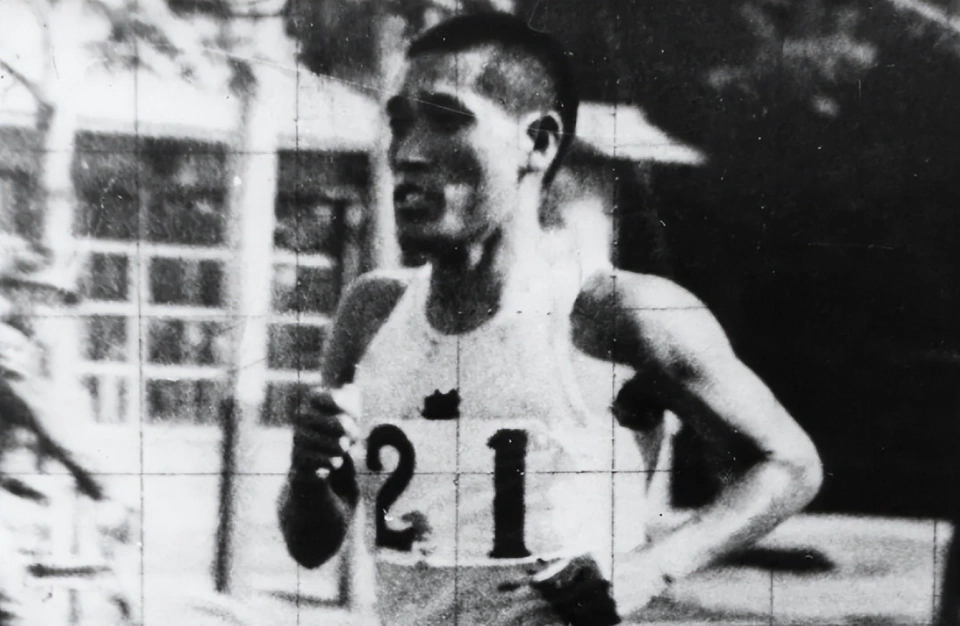

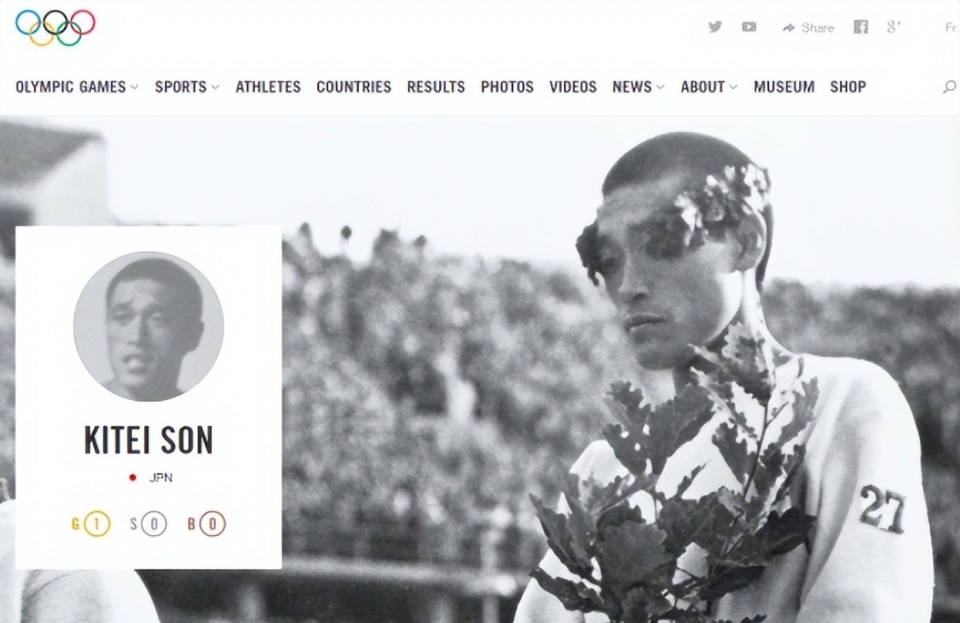

河正宇饰演的男主角是以1936年柏林奥运会马拉松冠军孙基镇为原型的。他以2小时26分42秒的成绩完成了比赛,打破了当时的马拉松世界纪录。队友南升勇获得铜牌。 。

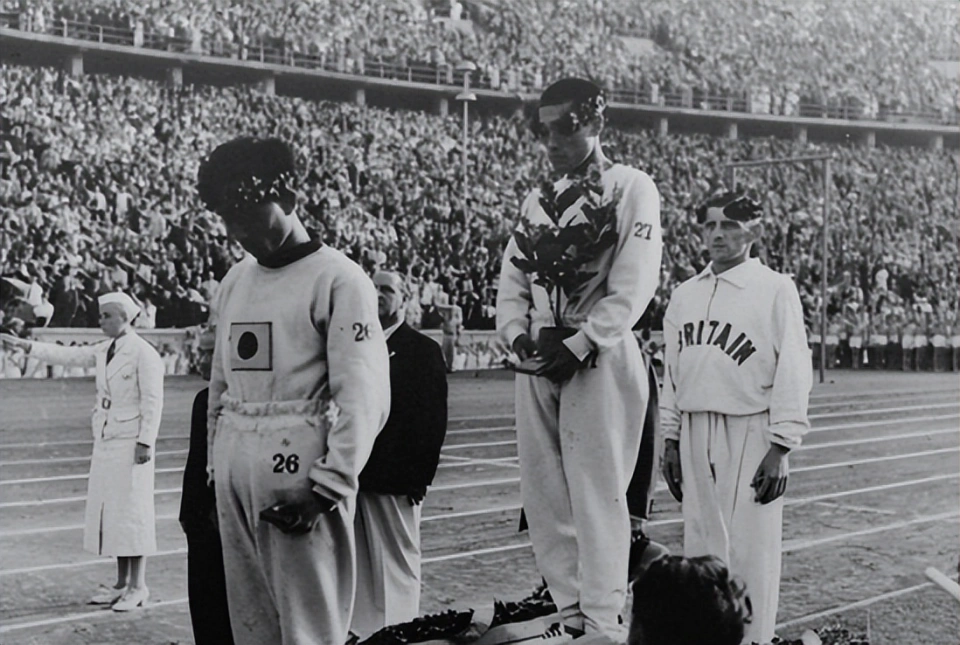

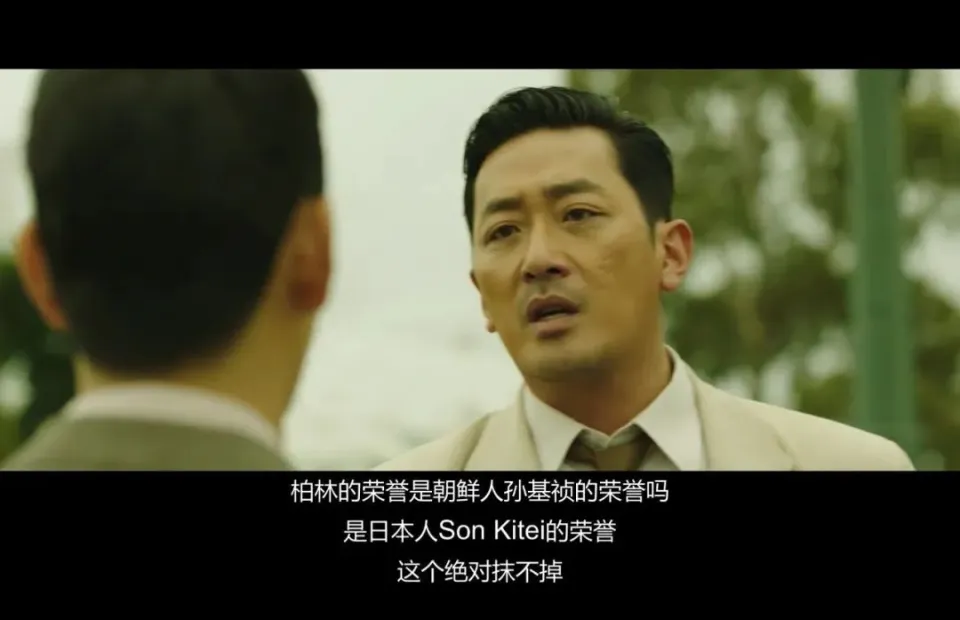

然而,领奖台上,两人并没有露出胜利者的笑容,而是默默低下头,因为他们辛辛苦苦赢得的荣誉终于属于日本。

当时,朝鲜半岛处于日本占领之下。韩国的所有历史和文化都被日本政府禁止,韩国人不得不将韩国名字改为日本名字。

像孙继震这样的国手,只能穿着印有日本国旗的队服站在领奖台上,以“孙桂玲”的身份领奖。

当日本国歌响起时,他和队友低头抗议。孙继震还特意用桂树盆栽遮挡了胸前的日本国旗,作为获奖的纪念。这一幕被当时的西方记者拍到。

孙继震的这一举动激怒了日本政府。他们不仅没收了孙继震的奥运奖品——古希腊骑士头盔,还强迫他写下“不再参加田径比赛”的保证书。

连转载该照片的《东亚日报》也受到牵连。由于未经许可将日本国旗改为太极旗,该报被停刊数月,相关记者被送进监狱。

从夺冠到无声抗议,孙基镇一夜之间成为朝鲜半岛的民族英雄。从这个角度来看,执导《1947波士顿》的最佳人选非姜迪奎莫属。

影片的故事开始于孙基镇夺冠10年后。此时朝鲜半岛已一分为二,韩国也取得了一定程度的独立。

身在首尔的孙基镇已经完全失去了奥运冠军的优势,成为了一个酗酒、失业的大叔。过去10年,没有人打破他的世界纪录。

他的队友南升勇不断寻找更多的马拉松选手,希望培养出真正披着太极旗帜参加即将到来的1948年奥运会的“二儿子智珍”。

不过这个计划很快就遇到了困难,因为根据奥运会的规定,球员需要有参加国际比赛的简历。

虽然孙基正和南升龙都获得过奥运会奖牌,但他们的成绩始终属于日本。现在如果我想以韩国选手的身份参加比赛,我以前的奖牌和记录都不算数。

如果想参加奥运会,最好的办法就是先去美国,参加即将开赛的六大马拉松之一——波士顿马拉松。

因此,南圣龙想到了孙基正,因为他在柏林奥运会期间与美国“庞马尔之神”约翰·凯利有着深厚的友谊。在他的邀请下,韩国运动员才能顺利参加波士顿马拉松。 。

约翰·凯利很快做出回应,让孙继震亲自主持,于是一向郁郁寡欢的叔叔就成了马拉松教练。

影片前半部分重点讲述了孙继震和他的团队在筹备阶段遇到的困难。

一方面,年轻一代球员中优秀的人选不多。他们平时的训练表现,别说打破纪录,能否顺利完成比赛都成问题。

唯一具有非凡天赋的球员是徐润福。然而,他一心想赚钱给母亲治病。他性格傲慢,对于耗时且无利可图的训练不太感兴趣。

另一方面是最困难的资金问题。根据韩国目前的国情,球员如果前往美国参加国际赛事,需要提供每人2000美元的押金,同时还需要波士顿的担保人。

整个马拉松队都找不到像样的训练器材。孙志正和南盛龙甚至想卖掉奥运奖牌换钱。

虽然美军表示支持他们的参与,但这只是精神层面的。最终,他们靠着韩国民众自发捐款两天的时间才凑够了押金和路费。

作为一部传记片,《波士顿1947》的结局早已被“剧透”。

首次参加国际比赛的徐润福凭借惊人的天赋和顽强的毅力,击败卫冕冠军率先冲过终点,而“老将”南圣龙则以第12名的成绩顺利完赛。

徐润福的胜利克服了孙志正在奥运领奖台上的耻辱,弥补了他心中的遗憾。最终,一名韩国选手以韩国人的身份获得了冠军。

在影片后半段的马拉松赛跑中,导演充分发挥了自己的特长。扣人心弦的BGM、多线叙事剪辑、高调的镜头,让比赛充满了戏剧性和紧张感。

值得一提的是,作为一部韩国题材电影,《1947波士顿》并没有疯狂输出激昂的口号,而是通过对人物的细致刻画,民族主义情绪在影片中慢慢升温。

影片主角之一徐润福出身贫寒。小时候,他经常去山上的寺庙偷饭回家,很快就养成了爬山的本领。

成年后,为了给母亲治病,他每天都会早出晚归打零工,送饭、去工地搬砖,哪里有钱就到哪里。

影片一开始,徐润福参加马拉松纪念比赛,因为被朋友骗了奖金,所以奋力奔跑,获得了第一名。得知真相后,他转身把奖牌卖掉了。

对于徐润福来说,马拉松并不是一项为民族争光的运动,而只是谋生的手段。

母亲去世前,她向徐润福道歉,希望他能放下包袱,继续为自己奔跑。徐润福这才接受了孙继珍的训练。

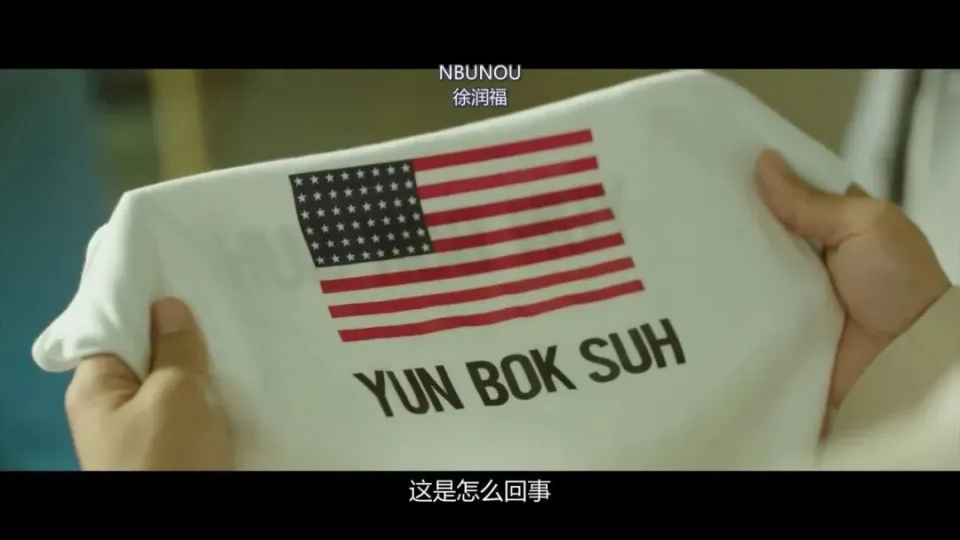

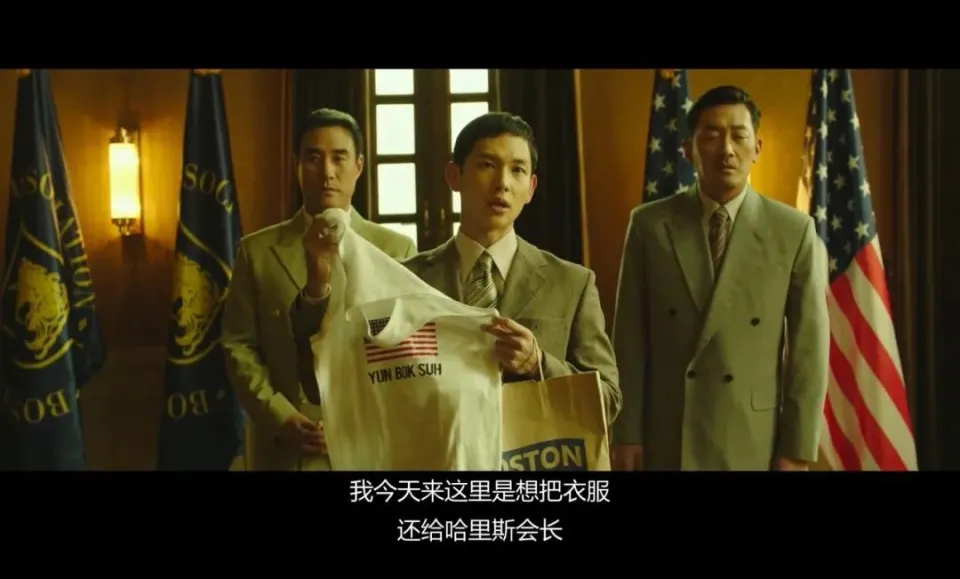

抵达美国波士顿后,签到过程中出现了一个小插曲——徐润福的队服上印有星条旗,因为对于美国来说,韩国还不是一个独立的国家,而这次比赛由美国政府担保。自然。作为美国人参加比赛。

对此,孙继震当即拒绝,宁愿退出比赛也不愿接受星条旗队服,而徐润福则认为自己已经来了,如果此时退出,之前的一切努力都将付诸东流。

但只有孙继震明白无法代表国家冲过终点线的屈辱,他不想再将这份遗憾传递给徐润福。

经过一夜的思考,徐润福终于想通了,并在第二天的新闻发布会上,高调地将印有星条旗的队服还给了赛事总监。

这最后的挣扎终于让他们得到了自己想要的东西,也让徐润福彻底醒悟了。此时,马拉松不再是他谋生的工具,而是实现自我价值、获得民族自豪感的一种方式。

影片最精彩的地方在于,最后,徐润福正处于冲刺阶段,脑海中突然浮现出一些画面。这不是他在记者面前的慷慨激昂的战斗,而是他童年在山坡上奔跑的经历。

他的母亲问他,如果他不学会跑步,他会变成什么样子。他回答说——成为奇迹。

1947年的波士顿,徐润福确实成为了“奇迹”,以2小时25分39秒的成绩夺得波士顿马拉松冠军。

那场比赛之后,南圣龙成为国家队主教练,并在1964年东京奥运会后退役。徐润福也在体育领域工作了40多年。

孙基镇继续为韩国训练奥运冠军。夺冠50年后,他收到了奥委会重新颁发的一顶被日本政府没收的古希腊头盔。

但遗憾的是,奥运会官方网站上,1936年的马拉松世界冠军仍然是“日本运动员孙桂玲”……

整体来看,《1947年的波士顿》是一部完成度很高的传记电影。姜帝贵导演充分发挥自己的特长,将这样一个国产题材的故事拍得扣人心弦、扣人心弦。

对于我们这些在国际比赛中也经历过艰难历程的人来说,很难不有同样的感受。

从新中国第一个世界冠军、第一枚奥运奖牌、第一个登上奥运金牌榜的亚洲国家,到今天的“双奥城市”,每一次奋斗的背后都是国家崛起的证明。每一个成功的背后都蕴藏着深厚的民族感情。

只有奋斗过的人才知道其中的艰辛和不易。这样的故事可以激励人们,无论国界或种族。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.liexianghudong.com/html/tiyuwenda/9510.html